인문학의 시작은 언제부터 시작되었을까?

서양에서 인문학은 고대 그리스까지 거슬러 올라간다.

우리말로 인문학(人文學)이라 번역된 라틴어 "후마니타스(humanitas)"는 "인간됨, 인성(人性), 인간애" 등의 의미를 가진 라틴어 여성형 명사이다.

동양에서 인문학은 언제부터일까? 주역에서 시작된 말이다.

동양에서 인문은 『周易』의 賁卦 「彖傳」에서 가장 먼저 발견된다.

비괘(賁卦)의 ‘단전’에서는 “(강유교착) 천문야. 문명이지 인문야. 관호천문이찰시변 관호인문이화성천하[(剛柔交錯) 天文也. 文明以止 人文也. 觀乎天文以察時變 觀乎人文以化成天下.]

이는 “(강유가 뒤섞이는 것) 이것이 천문이고, 문명으로서 그치게 하니 이것이 인문이다.

천문을 관찰하여 사시(계절)의 변화를 살피고,

인문을 관찰하여 천하를 교화하여 이룬다”는 뜻이다. 강함과 부드러움이 뒤섞이는 것이 하늘의 문채(文彩) 즉 ‘천문(天文)’이라면, 인간 사이에서 밝고 맑은 마음이 있어서 《예의에 머무르는 것》이 곧 ‘인문(人文)’이라는 말이다.

하늘의 이치를 따라 밝음의 이치를 따르는 것이 이치이기에『周易』은 그 자체로 하늘에 대한 인간 이해를 바탕으로 하고 있다. 이러한 점에서 주역은 종교성과 인문적 요소를 함께 지니고 있다.

간이(簡易)란 ‘끊임없이 변화하지만 간단하고 평이하게 누구나 쉽게 이해할 수 있게 하는 것’

주역이 <인문학>일까?

1. <역>이 만들어진 시기

‘주역’의 ‘주(周)’는 주나라를, ‘역(易)’은 변화를 의미한다.

상(商, 기원전 1600년경 ~ 기원전 1046년경, 사기에는 은나라로 표기)은 중국 역사상 최초의 왕조, 주(周) 나라는 기원전 1046년에 멸망한 상나라를 이어, 기원전 1046년부터 기원전 256년까지 약 800여 년간 중국에 존재한 고대 국가로 본다.

주나라 건국은 중국의 역사에 상당히 오래된 시대이지만, 서양에서는 다윗이 탄생하고 활동했던 시대이다.

대략 800년간 이어온 역사 속에 주나라가 탄생시킨 것이 주역이다.

우주와 만물, 그리고 인생의 변화에 관한 이치를 글로 담아 놓은 것이다.

주역은 영어로 'The Book of Change’라고 한다.

우주와 만물의 변화는 땅 위에 사는 인간에게는 매우 중요한 이치였다.

그것을 비로소 정립했던 시기가 주나라 때였던 것이다.

<역>은 곧 생(生)이다. 살아 있는 것은 변화한다.

주나라 때에 비로소 체계적이고 학문적으로 만들어진 것이다.

여기에 사용되는 한자가 바로 <易>(바꿀 역, 쉬울 이)이다.

우리가 자주 사용하는 역지사지(易地思之 : 입장을 바꾸어 생각함)라는 말이 여기에 쓰인다.

글자 <易>에는 두 개의 뜻이 있다.

하나는 '바꾼다'는 뜻이고, 하나는 '쉽다'이다.

역색용이(易色容易: 색을 바꿈이 쉬움),

교역(交易) : 서로가 맞바꾸다.

간이(簡易) : 기본적인 것만을 갖추어 간단하고 편리함.

간이는 주역의 하나로 "세상 만물은 끊임없이 변하지만 간단하고 평이해 쉽게 이해"할 수 있다는 말이다.

2. 주역의 내용

<易>이라는 한자는 상수리(象數理)라고 표현하기도 하는데,

상수리(象數理)란 의미는 천문과 지리에 의한 象(상)과 數(수)와 理(이치)가 담겨 있다는 의미이다.

이치(理)란 것은 아직은 다 드러나지 않았지만, 어떤 형상(象)을 보고 판단하는 것을 말한다.

어떤 이유가 되는 원인을 상(象)이라 한다.

아직 드러나지 아니한 형상(象)을 판단하기 위해서 수치화(數)해서 예측하게 된다.

그러니 상은 예측가능한 '수(숫자)'로 만들어진다.

이러한 것을 현대학문에서는 '통계학'이라 한다.

한문 글자가 만들어진 원리가 주역에 그 뿌리를 두고 있다고 한다.

‘士(선비 사)’는 자전인 <설문해자>에 의하면 '一'과 '十'으로 이루어진 것으로 설명한다.

공자는 열 가지 사항을 정리하여 한 가지로 합하는 이를 "士"라고 설명하였다.

(自一至十, 聞一知十, 一以知十).

수(방법, 원리)로써 형상(숨겨진 바탕)을 이루고, 이치를 설명하였다.

우리가 어떤 문제를 앞에 두고 고민하다가 "무슨 수가 없을까? 무슨 수가 나왔는가?"라고 말한다.

즉 문제해결(이치)을 하기 위해서는 무엇이 문제이고 원인인지를 구체적으로 찾아서 모델을 만들고(象),

그 모델은 수치로서 검증되어야 한다는 의미일 것이다.

그 방법에는 얼마나 많은 종류가 있겠는가?

우주만물 와 세상과 인간을 변화하게 하는 것은 무엇일까?

하늘의 궁창에 광명체가 낮과 밤을 주관하여 하루를 만들고,

그것들의 조화로 징조(천기)와 계절(봄 여름 가을 겨울)과 날(365일)과 해(연도)를 이루게 되었다.

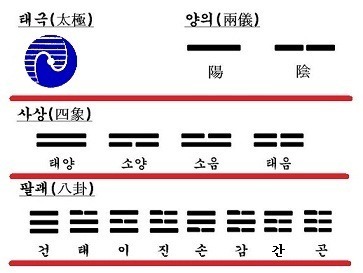

그것을 역(易)에서는 "태극"이라 했다.

태극은 만유(萬有)의 본바탕이다.

태극은 음과 양(兩儀, 즉 음양)을 움직이며 조화를 이루게 한다.

음과 양이 자리를 바꾸며 변화를 가져온다.

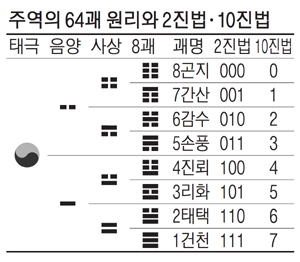

"이 음과 양은 4상(四象)을 낳고, 사상이 8괘(八卦)을 낳는다.”

이때 음(--)과 양(ㅡ)을 각각 표시하는 부호로 사용한다.

이것을 효(爻)라고 한다.

여기서 상(象)이란 어떤 사물의 변화가 구체적으로 드러나기 이전에 어떤 징조와 기미를 의미한다.

즉, 어떤 것이 구체적으로 드러나기 이전에 가지고 있는 성질, 기질, 성향을 의미한다.

사람마다 체질이 있는데, 그 체질로 인하여 몸의 기운이 달라진다고 본다.

이를 사상의학(태양 소양 태음 소음)이라 한다.

네 가지 형상 곧 사상(네 가지 상)이란 태양(太陽), 소음(少陰), 소양(少陽), 태음(太陰)을 가리킨다.

주역은 대립과 상생구조인 것을 상기하자.

양에는 음이 있고, 또한 음에는 항상 양이 따라간다.

사상은 이제마 선생의 사상체질로 한의학에서도 적용되어 우리에게 친숙하다.

易有太極, 是生兩儀, 兩儀生四象, 四象生八卦

(역유태극 , 시생양의, 양의생사상, 사상생팔괘)

( 태극->음양->사상->팔괘 )

우측에서 태극에서 시작하여 음양을 낳고, 음양은 사상을 낳고, 사상은 8괘를 낳는다.

4상에 음이나 양을 하나씩 더하면, 3 효로 구성된 8괘가 생긴다.

3 효의 원리는 천지인(天地人)을 상징한다.

하나하나 각각의 괘에도 우주적 원리와 세상과 인간과 연결된 원리를 만들어 낸다.

바로 <8괘>인 것이다.

‘괘(卦)’는 강령(綱領, 규칙 규범)이다.

‘괘(卦, ‘걸다’/음양과 사상상과 괘를 숫자의 조합으로 만들어 64괘가 만들어짐)를 통해 우주만물과 땅과 인간에 연결되어 어떻게 조화를 이루는지를 설명하려 하였다.

이같이 8괘를 두 개씩 조합하면 64괘가 만들어진다.

64괘는 상괘(3효)와 하괘(3효)를 중첩하여 한 괘(6효)로 구성된다.

효를 기준으로 보면, 또다시 나뉘어 384개(64괘 ×6 효)의 하위 범주가 생성된다.

마방진의 원리

다들 아이들과 함께 <스도쿠(sudoku)> 놀이를 하면서 수학적 신기함을 느꼈을 것이다.

이러한 방법은 어디서 찾아냈을까?

스도쿠는 <가로 ×세로> 9칸인 정사각형 모양의 빈칸에 1~9의 숫자를 넣어 합이 동일한 숫자가 되게 하는 게임이다. 4차 마방진(4 ×4)은 1~16의 숫자로 가로, 세로, 대각선의 합이 34가 되는 것이다. 스도쿠는 등급에 따라 점차 많은 수의 마방진을 만들어 얼마든지 그 수를 늘려갈 수 있다.

좌의 그림에서 보듯이 방위도에서 각각의 1~9의 숫자가 규칙으로 배열되어 있다. 가로줄의 숫자의 합이 각각 4+9+2=15, 3+5+7=15, 8+1+6=15,

세로줄 역시 숫자의 합이 4+3+8=15, 9+5+1=15, 2+7+6=15,

대각선으로 숫자를 합해도 4+5+6=15, 2+5+8=15가 된다.

여기서 중요한 글자는 5이다. 다른 숫자로는 안된다. 오직 5만 들어간다.

五 : 다섯이라는 글자가 만들어진 원리이다.

효라는 글자에 들어가는 네 개의 방향을 뜻하기도 하고,

깨우침을 위해 사용하는 회초리를 상징하기도 한다.

하늘과 땅을 연결하는 글자이다.

사람의 손가락이나 발가락을 뜻한다.

힘을 쓰고 힘으로 공을 이루는 방법이다.

오늘날에는 위의 하늘(一)과 아래의 땅(一) 사이에 힘 력(力)을 넣었다.

하늘로부터 오는 힘(양)과 땅의 힘(음)이 만나는 곳에 인간은 새로운 힘을 얻는다.

사람은 동서남북, 사방과 팔방으로부터 중심이 되어 힘을 주고, 나눈다.

이 다섯에 완전 수인 10이 포함되어 15를 만들어 낸다.

그래서 각각 합이 15가 되고 4방, 8방의 합이 모두 15가 된다.

우리 선조들은 몇 개의 방향을 실생활에 활용했을까?

우리는 일반적으로 사방(동서남북)을 사용한다.

그러나 좀 더 구체적으로 하면 팔방(팔방미인)을 사용했다.

그러나 지간들이 사용하는 궤를 가지고 집터나 묏자리 방위를 잡을 때에는 24방위를 보았다. 우리들이 농사법에도 24 절기가 있듯, 24방위가 사용되었다.

사방, 팔방, 이십사방위

이는 십이지(자·축·인·묘·진·사·오·미·신·유·술·해)와 천간 10간 중 8개(갑·을·병·정·경·신·임·계), 8괘 중 4개(건·손·간·곤) 등 24개를 사용하여 방위를 표시한 것이다.

자(감)는 북, 오(리)는 남, 묘(진)는 동, 유(태)는 서를 가리킨다.

왜 1을 북으로 삼고, 9를 남으로 삼았을까?

자오선(子午線)이라는 이름도 여기서 따왔다. 남과 북을 잇는 선을 말하는 것이다.

좌향(坐向)이라고 한다. 자좌오향은 자방(북)을 등지고 오방(남)을 바라보는 것을, 건좌손향은 건방(북서)을 등지고 손방(동남)을 바라보는 것을 말한다. 24방위까지 사용하게 된다.

시간이 허락된 아래의 글을 읽으면 도움이 된다(문왕 64괘 이야기).

https://dbr.donga.com/article/view/1306/article_no/2146/ac/magazine