다산 정약용을 읽는다.

어떻게 살아야 하는가? 그에게 물어보자.

勤 부지런할 근 儉 검소할 검

그는 학문을 함에 있어 늘 부지런 했다.

또한 그의 목민심서에 보듯 검소함이 몸에 배여 있었다.

‘정약용 필적 하피첩(霞帔帖)’(* 그가 두 아들에게 전하고 싶은 삶의 가치를 수록한 작은 서첩)에 이런 글을 남겼습니다.

“나는 전원(田園; 농장)을 너희에게 남겨줄 수 있을 만한 벼슬은 하지 않았지만,

오직 두 글자의 신부(神符) 즉 절대적인 믿음이 있어 삶을 넉넉히 하고 가난을 구제할 수 있기에 이제 너희들에게 주노니 너희는 소홀히 여기지 마라.

한 글자는 '근(勤)'이요 또 한 글자는 '검(儉)'이다. 이 두 글자는 좋은 전답이나 비옥한 토지보다도 나은 것이니 일생 동안 써도 다하지 않을 것이다."

明心寶鑑(명심보감) 正己篇(정기편) (116)에 물어 보자.

福生於淸儉(복생어청검)

복은 청렴하고 검소한 데에서 생기고

德生於卑退(덕생어비퇴)

덕은 자신을 낮추고 겸손한 데에서 생긴다.

爲不節而亡家(위부절이망가)

절약하지 아니하면 집안을 망치고

因不廉而失位(인불염이실위)

청렴하지 아니하면 관직을 잃는다.

맹자에게 물어보자.

어떻게 살아야 하는가?

孟子曰恭者(맹자왈공자) 不侮人(불모인)하고

맹자가 말하기를, 공손한 사람은 남을 업신여기지 아니하고

儉者(검자)는 不奪人(불탈인)하나니

검박한 사람은 남의 것을 빼앗지 아니하나니

侮奪人之君(모탈인지군)은

남을 모욕하거나 남의 것을 빼앗는 임금은

惟恐不順焉(유공불순언)이어니

오직 남들이 자기에게 순종하지 않을까 하여 두려워하니

惡得爲恭儉(악득위공검)이리오

어떻게 말소리와 웃는 얼굴로 할 수 있겠는가

恭儉(공검)은 豈可以聲音笑貌爲哉(기가이성음소모위재)리오.

공손하고 검박한 것을 어떻게 말소리와 웃는 얼굴로 할 수 있겠는가

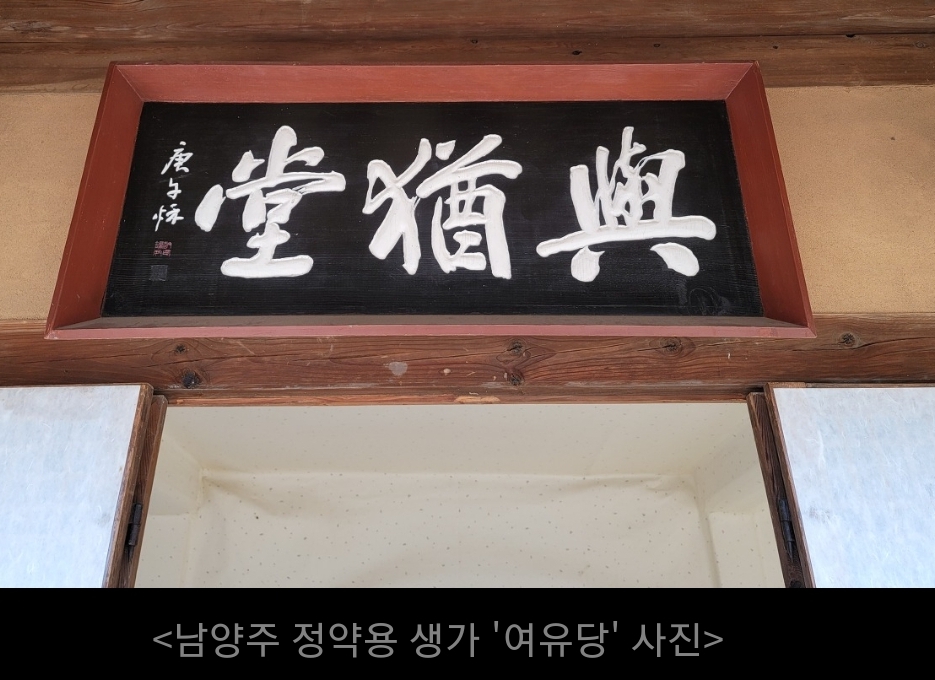

다산의 '여유당전서(與猶堂全書)'

- 여유당은 다산의 당호로 도덕경15장에서 유래했다.

그는 지나치리만큼 근검한 사람을 살았다는 것을 보여주는 글을 볼 수 있다.

窮居罕人事 궁거한인사

궁벽하게 사노라니 사람 보기 드물고

恒日廢衣冠 항일폐의관

항상 의관도 걸치지 않고 있네.

敗屋香娘墜 패옥향낭추

낡은 집엔 향랑각시 떨어져 기어가고,

荒畦腐婢殘 향휴부비잔

황폐한 들판엔 팥꽃이 남아 있네.

睡因多病減 수인다병감

병 많으니 따라서 잠마저 적어지고,

秋賴著書寬 추뢰저서관

글짓는 일로써 수심을 달래 보네.

久雨何須苦 구우하수고

비 오래 온다 해서 어찌 괴로워만 할 것인가

晴時也自歎 청시야자탄

날 맑아도 또 혼자서 탄식할 것을.