한국인의 특징

한국인은 노래와 춤을 잘 추고 흥겨운 가락에 함께 즐길 줄 아는 민족입니다. 2012년 아리랑이 등재됨으로써 우리나라가 보유한 유네스코 인류무형유산은 종묘제례, 판소리, 강강술래, 강릉 단오제 등 총 15개로 증가하였습니다.

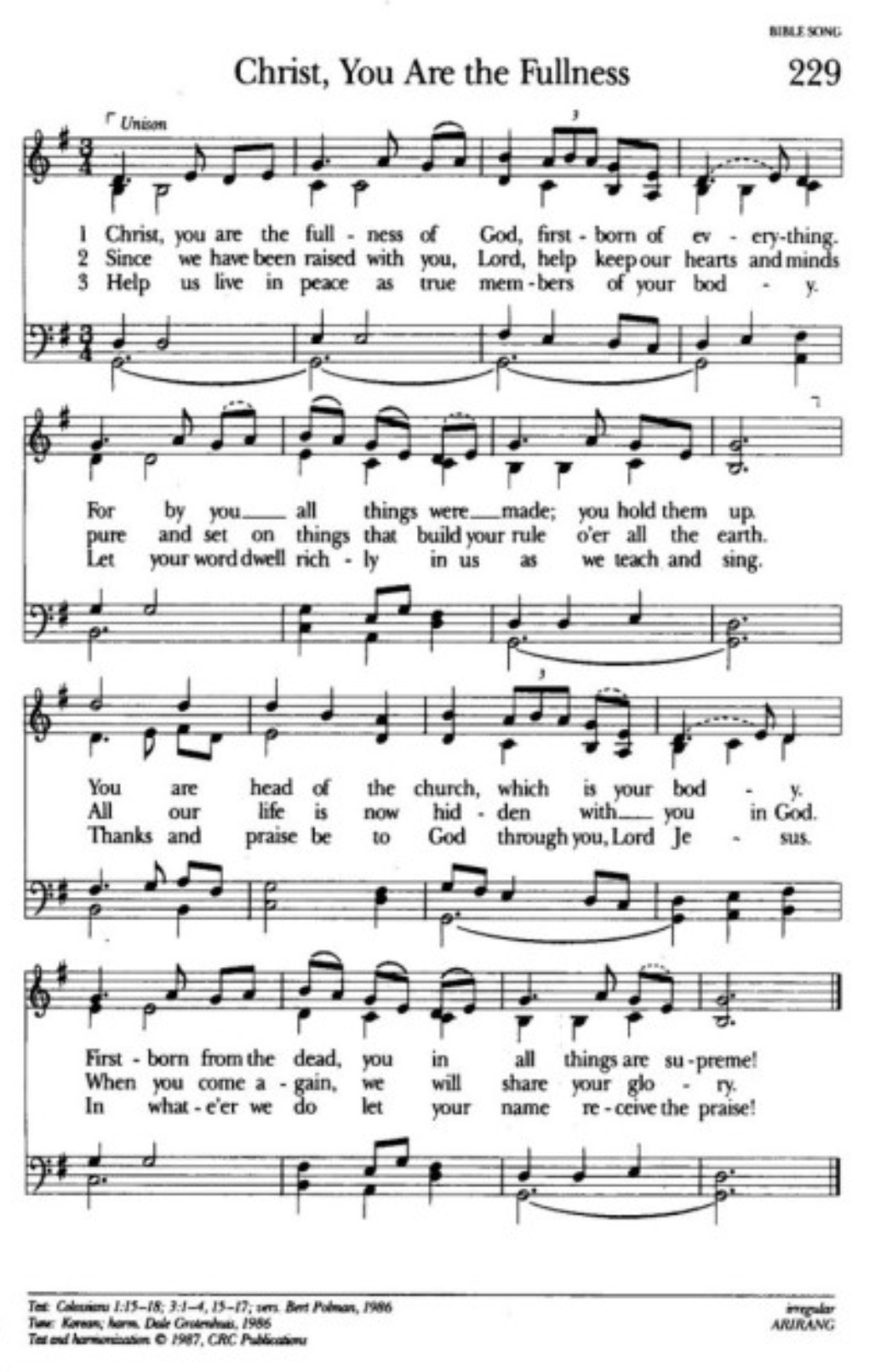

미국 찬송가에 실려있는 아리랑 찬송도 있습니다. https://youtu.be/98BoQS1mtp0

한국인의 특유한 한(恨)은 "아리랑"으로 풀어냅니다. 신기하게도 아리랑은 지역마다 무수히 많은 버전이 존재하지요.

유네스코 기록에 따르면 '아리랑'(2012년 12월)이라는 제목으로 전승되는 민요는 약 60여 종이나 되고, 3,600여 곡에 이르는 것으로 추정하고 있다고 한다. 한반도를 넘어 우리 민족이 사는 곳이라면 어디에나 따라다니는 아리랑은 교포사회뿐만 어니라 세계적인 오케스트라 연주와 전문 성악가들까지 불려지고 있습니다.

우리의 아리랑은 각 지역마다 특유의 정서를 담고 있습니다.

아리랑 가운데 우리나라 3대 아리랑으로는 <정선 아리랑, 진도 아리랑, 밀양 아리랑>으로 평가되고 있다.

진도아리랑/ 가사

아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네

아리랑 흠 흠 흠 아라리가 났네

청천 하늘에 잔별도 많고

요네 가슴속엔 희망도 많다

아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네

아리랑 흠 흠 흠 아라리가 났네

문경 새재는 웬 고갠가

굽이야 굽이굽이가 눈물이로구나

아리아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네

아리랑 흠 흠 흠 아라리가 났네......

우리나라의 아리랑은 대표적으로 평안도의 '서도 아리랑', 함경도에 '함경도 아리랑', '단천 아리랑', ‘어랑타령’ 강원도에는 '강원도 아리랑', '정선아리랑' 경상도에 '밀양 아리랑', 전라도에 '진도 아리랑', 경기도에 '긴 아리랑' 등이 있습니다. 그 밖에 지역마다 각기 다른 아리랑 버전들도 있습니다. 나라 밖으로도 우리 민족이 사는 중국 땅 간도의 ‘독립군 아리랑’, 러시아 ‘사할린 아리랑’ 등도 있습니다.

이처럼 누구도 아리랑의 정확한 뜻은 모르지만, 아리랑만큼 우리 민족의 DNA에 각인된 소리는 또 없을 것입니다. 신기하게도 이역만리 타향에 살다가도 아리랑만 들으면 저절로 모든 세포가 울컥하고 요동치며 일어서게 만듭니다.

아리랑(我理朗)?

우리나라에 글자 표기는 언제부터였을까?

한자를 빌려서 표기하다 보니 때로는 음독인지, 훈독인지 알 길이 없습니다.

분명한 사실 하나는 한자로 표기하였지만, 본래의 고유한 뜻이 있었다는 것입니다. 단지 그 당시에 표기법으로 한자를 빌려서 표기했으니까요.

아리랑을 한자로 아리랑(我理朗)으로 표기할 수 있습니다. 글자를 파자하면 나 아(我), 이치 리(理), 즐거울 랑(朗)으로 쓸 수 있습니다.

그러고 보면 한자로도 의미가 만들어집니다.

아리랑은 '나를 깨닫는 기쁨', '내가 깨닫는 기쁨'이라는 뜻이 됩니다.

하지만, 가장 오래된 기록으로 보면 阿里娘打令(아리랑타령)이 있습니다. 이처럼 한자의 음을 빌려 표기한 음차 표기라는 것을 알 수 있습니다.

나를 즐겁게 하는 이치는 무엇인가?

학자(해설자)마다 다른 뜻이 되는 아리랑

먼저는 '아리랑'의 '아리' = '고운'(아리따운)의 뜻이고, '랑'의 뜻은 '님'이라 할 수 있습니다.

'아리'는 고어에서 '고운' '곱다' '아름다운' '아름답다'의 뜻으로 쓰인 흔적들이 있습니다.

그래서 아리랑은 《아리=곱다, 랑=님》이라는 뜻으로 풀이하기도 합니다.

두 번째는 아리랑에는 '푸른 물결'을 뜻하는 "아리 이랑"과 '신성한 아가씨'를 뜻하는 "아아 리랑"이라는 두 가지 형태가 있습니다.

이처럼 아리랑 노래는 어떻게 부르느냐에 따라 강조점과 길이에 따라 의미가 다릅니다.

세 번째는 '아리랑' = '아리'+'랑'으로, '아리'는 '크고 높다'는 뜻의 순수 고대어이고, '랑'은 고개 '령(嶺)'을 의미한다고 보기도 합니다.

주둥아리, 메아리, 몸뚱아리, 상아리(얼굴), 병아리, 종아리, 항아리...

아리랑 고개로 넘어간다 ~

네 번째, 그런데 현대 한국어에서 아플 때에 (마음이) '아리다'라고 표현하고, "쓰리다"(쓰리랑)는 표현도 자주 합니다. 때로 깊은 사랑에 사무쳐 상사병에 걸렸을 때나 어떤 일로 마음의 깊은 상처를 받았을 때에도 쓰입니다.

아픔을 나타내는 표현으로 보기도 합니다.

다섯 번째, 또 “아리랑”은 긴 물 즉 하천, 강을 의미한다는 주장도 있습니다. 아리수는 한강을 뜻합니다.

아리아리는 '길을 내어 나아가다'라는 뜻도 있습니다.

설명할 수 없는 신비로움으로 채워진 암호

아리랑 박사로 알려진 조용호 박사는 아리랑에 대해 “‘아리랑’은 너무나 단순해 보이는 노랫말 속에 고도한 메시지를 숨기고 있는 특수한 문장이었다.”며 “그래서 아무도 다른 뜻이 숨겨져 있다는 생각 자체를 못한 것이었고, 아리랑이라는 뜻조차도 알 수 없었다.”라고 강조합니다.

그가 연구한 내용을 인용해 보면 ‘아리랑 아리랑 아라리요’가 아니라, ‘아아리랑 아아리랑 아아라리요’라는 형태로 발음한다. 또한 아리랑 고개와 짝을 이루는 시리랑 고개도 있다.

또 아리랑은 물결 위에서 배[船]를 띄우는 내용의 노래였다. 이러한 상황은 곡애(谷涯)라는 표현과 관련이 있다. 중세표기법으로 곡애가 오늘날 고개로 쓰이게 되었다고 본다.

아리랑 고개는 아리랑 곡애이며, 원래의 아리랑은 물을 건너는 노래, 아리도하가(阿利渡河歌)였던 것이다.

‘아리이랑 곡애’는 ‘물결’이라는 뜻이기 때문에, ‘아리랑 고개’라는 지명은 원래부터 땅 위에 있을 수 없었다.

‘이랑 곡애’라는 형태가 된 이유는 ‘이랑’이라는 고어에 한자로 토를 달아준 것이다. ‘이랑’은 원래 논이나 밭의 면적을 세는 단위로 쓰이기 시작했다.... 땅 위에서는 자율적으로 움직일 수 있지만, 물에서는 뱃사공이 도와줘야 물을 건널 수 있기 때문이다. 아리랑은 물을 건너는 과정에서 시작된 노래였음을 알 수 있다.

우선 ‘아리’라는 명칭이 사용되는 곳은 한강이며, 옛 이름은 아리수이다.

역사적 측면에서 한강은 삼국시대 초까지는 대수(帶水)라 불리었고, 5세기 광개토대왕릉비에는 아리수(阿利水)로 기록되었으며, 점차적으로 한수(漢水) 또는 한강(漢江)이라는 이름으로 불리고 있다.

따라서, ‘아리’의 뜻을 알기 위해서는 근본적인 이유부터 고찰하는 것이 타당할 것이다. ‘아리’의 뜻을 모르게 된 이유는 문자가 만들어지기 이전부터 불린 원시언어이기 때문이다.

즉, 문자 이전부터 있었던 ‘아리’라는 의미는 한자라는 문자가 만들어지고 표기할 수 있게 되면서 원시발음을 그대로 한자로 바꾸어 광개토대왕릉비문 등에 아리수로 기록하였다.

‘아리’는 원시적 전통을 지닌 언어인 것이다.

‘아리’가 압록으로 ‘푸른’이라는 뜻이므로 ‘아리수’는 ‘푸른 물’이 되고, ‘한강’도 ‘푸른 물’이라는 뜻이 된다.

아리수가 한강으로 바뀔 수 있는 이유에 대해 고찰해 보면, 한민족의 정서상 푸르다는 의미는 “푸른 하늘 은하수 하얀 쪽 배에”라는 동요에도 나오는 바와 같이, 어두운 밤 은하수 주위의 하늘에도 적용하고 있다.

아리수는 어두운 밤하늘 은하수 주변에 나타나는 푸른 하늘과 같이 푸른 색깔의 강이라는 뜻이다.

후렴구에 대한 해독을 통해 <아리랑>의 성격이 변화된 상황을 알 수 있다. 즉, <아리랑> 노랫말은 원래 ‘물을 건너가는’ 내용인데, 특정한 시점에서 암호화되면서 ‘아가씨’를 부르는 대화체 형태의 의미가 노랫말 속에 숨겨지게 된 것이다.

그러한 이유로 노래의 성격이 여러 가지 형태로 나타날 수 있게 된다.라고 국내의 많은 자료를 가지고 오랜 연구를 발표했다.

https://www.newsje.com/news/articleView.html?idxno=260537

또 어떤 이는 “곱고 고운님/그립고 그리운님/(사무치게 그리워) 상사병이 났네”의 뜻이라고 한다. 노랫말 “아리랑 고개로 넘어간다”는... “아리랑(이) 고개를 넘어간다”의 표현으로 해석한다.

그러나 개인적으로는 이렇게 봅니다.

우리 민족에게 "알"은 둥글다는 뜻도 있고, 생명을 품은 것을 말하기도 합니다.

예를 들면 낱알, 닭알, 새알, 씨알, 등

《알 = 아리(생명인 그) + 랑(함께)》똑같이 생긴 반복되는 것을 랑이라 합니다. 논과 밭을 쟁기로 갈 때 이랑, 고랑이라는 표현을 씁니다.

또한 "랑"은 함께(나랑 너랑)라는 뜻도 있습니다.

알이= 아리, 아리랑(생명 같은 그와 함께)라는 뜻이 될 수 있습니다.

아마도 박혁거세나 고주몽이 알이서 나온 것으로 설화가 만들어진 것을 보면 알 수 있다.

고구려신화인 동명왕의 주몽신화(朱蒙神話)는 주몽은 하늘의 신인 해모수(解慕漱)를 아버지로, 강물의 신인 하백(河伯)의 딸 유화(柳花)를 어머니로 하여 알로 태어난다. 왕이 직접 그것을 깨뜨리려 하였으나 깨지지 않으므로 할 수 없이 그 어머니에게 돌려주었다. 어머니가 그 알을 싸서 따뜻한 곳에 두었는데 알 속에서 한 아기가 태어났다.

신라시조 박혁거세 신화도 그렇다. 혁거세 거서간은 신라의 초대 국왕이다. 거서간은 진한의 말로 왕 혹은 귀인의 칭호라 한다. 삼국유사의 저자 일연은 혁거세 거서간이《백마가 낳은 알》에서 태어났다고 하였으나(태몽이 아니었을까?), 사소부인이 혁거세 거서간을 낳았다는 전설도 함께 전하고 있다.

이러한 개국의 신화에는 무언가 신비로움을 강조하여 자신들의 개국의 당위성을 백성에게 알리려 한 것으로 보인다. 조선왕조도 용비어천가에서 "해동육룡이 나라샤", 여섯의 용들 곧 상서로운 동물로 상징하고 있어 조선 개국의 필연성을 강조하고 있다.

그런데 사랑하는 님과 헤어지는 것이 얼마나 아팠을까?

이는 개인적이라기보다 민족적인 아픔, 어떤 하나의 민족이 이동하면서 형제들이 부득불 나뉘고 떠나야 하는 고통을 노래한 것이 아닐까?

서로가 헤어지면서 사랑하는 님과 함께 하기를 기원하면서 부른 노래였을 것이라고...

그래서 아리랑은 슬픔을 대변하는 것처럼 보이지만, 한편으로는 "나를 버리다"는 말은 "(어쩔 수 없이) 나를 버려두고 가다"는 의미이다.

십리도 못 가서 발병 난다(이별이 얼마나 고통스러운지 그 무거운 발걸음은 십리만 가도 병이 날 수밖에 없을 것입니다) 우리의 헤어짐이 이 같은 고통입니다. 님은 그것을 잘 아실 것입니다.

여기에서 《님》은 개인적이라기보다는 이별하는 공동체(민족)라고 봅니다.

이처럼 우리 민족은 역사 속에서 너무나 많은 아픔, 전쟁과 난리를 경험하면서 수도 없이 생이별을 하였지요. 그러면서도《알 = khan, 지도자, 왕》을 지키고 그와 함께 하면서 어떤 어려움도 이겨내고 살아내는 역사였습니다.

아리랑은 비록 슬픔을 담고 있으나 이를 승화시켜 슬픔을 꿋꿋이 이겨낸 역사, 그리고 미래에 대한 희망으로 바뀌어가는 다시 만나서 하나가 되고, 함께 살아갈 꿈, 그 DNA입니다.

방탄소년단이 부르는 노래 가사에 담겨 있듯이

아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개로 넘어간다. 나를 버리고 가시는 님은 십 리도 못 가서 발병 난다

아리아리 아리랑 쓰리쓰리랑 아라리가 났네 아리랑 Uh Uh Uuh 아라리가 났네

날 다려가거라 날 다려가거라 무정한 우리 님아 날 다려가거라......(가운데 줄임)......

날 좀 보소. 날 좀 보소. 날 좀 보소. 동지섣달 꽃 본 듯이 날 좀 보소.

나를 버리고 가시는 님은 십 리도 못 가서 발병 난다.

백 만년 지켜왔지. 긍지와 자부심 모든 걸 이겨왔지. 꺾인 적 없어 한 번도 한 번 큰 걸음 시작한 여기 뜨거운 해가 떠오르는 밝은 땅

만나보세 만나보세 만나보세 아주까리 정자로 만나보세