모든 것은 변화한다

인간이기에 하게 되는 고민

사람은 저마다 인생살이에서 다양한 경험을 한다. 그래서 多事多難(다사다난 : 여러 가지 일이 많았고, 어려움도 많았다는 의미)했던 한 해였다는 표현을 한다.

어찌 사람이 마음먹은 대로, 뜻대로 다 되던가?

때로는 무엇을 선택해야 할지 몰라 <선택장애>로 괴로울 때가 있었기에 후회도 하고,

<가야 할 길>을 몰라 방황하며,

"어떻게 살 것인가?"

다소 철학적인 질문처럼 느껴지는 고민도 한다.

한 번쯤은 "나의 미래는 어떻게 될까?" 하는 궁금증도 있었고,

풀리지 않는 현실에 생각이 깊었던 때도 있었고,

한 때는 나의 운명을 알고 싶을 때도 있었다.

이것이 인간이기에 할 수 있는 고민이다.

그리고 숙고 끝에 결심하고, 결단하고, 다짐하여 험난한 길을 헤쳐나간다.

그런데 일찍이 누군가 곁에서 코치해 주고,

상담해 줄 멘토가 있고,

먼저 이러한 고민을 했던 스승을 만났더라면

덜 고생했을 것이다.

그래서 이런 스승과의 만남이 최고의 복이 아닐 수 없다.

그런데 스승을 만나서 매번 상담하는 것도 쉽지 않고, 그런 스승이 나의 멘토가 되어주지 못하는 불행을 극복할 수는 없을까?

있다. 아주 아주 많다.

위대한 스승들을 만나는 길이 있다.

이제 나에게 맞는 스승을 찾는 것이다.

위대한 스승, 그들은 바로 고전

고대 역사 이래로 수많은 책들이 세상에 나온다.

한번 보고 버려도 될 것들은 과감히 버려라.

오직 모두가 인정하는 고전, 성학들이 공부했던 그 책을 가까이 두고 읽고 또 읽어라.

《100권》의 책이 삶을 변화시키고, 인생을 바꿔놓고, 분명 인격과 성품을 고상함과 아름다움으로 빚어 줄 것이다.

지혜를 얻으라.

"지혜를 얻는 자는 자기 영혼을 사랑하고 명철을 지키는 자는 복을 얻느니라." (잠언 19:1~14).

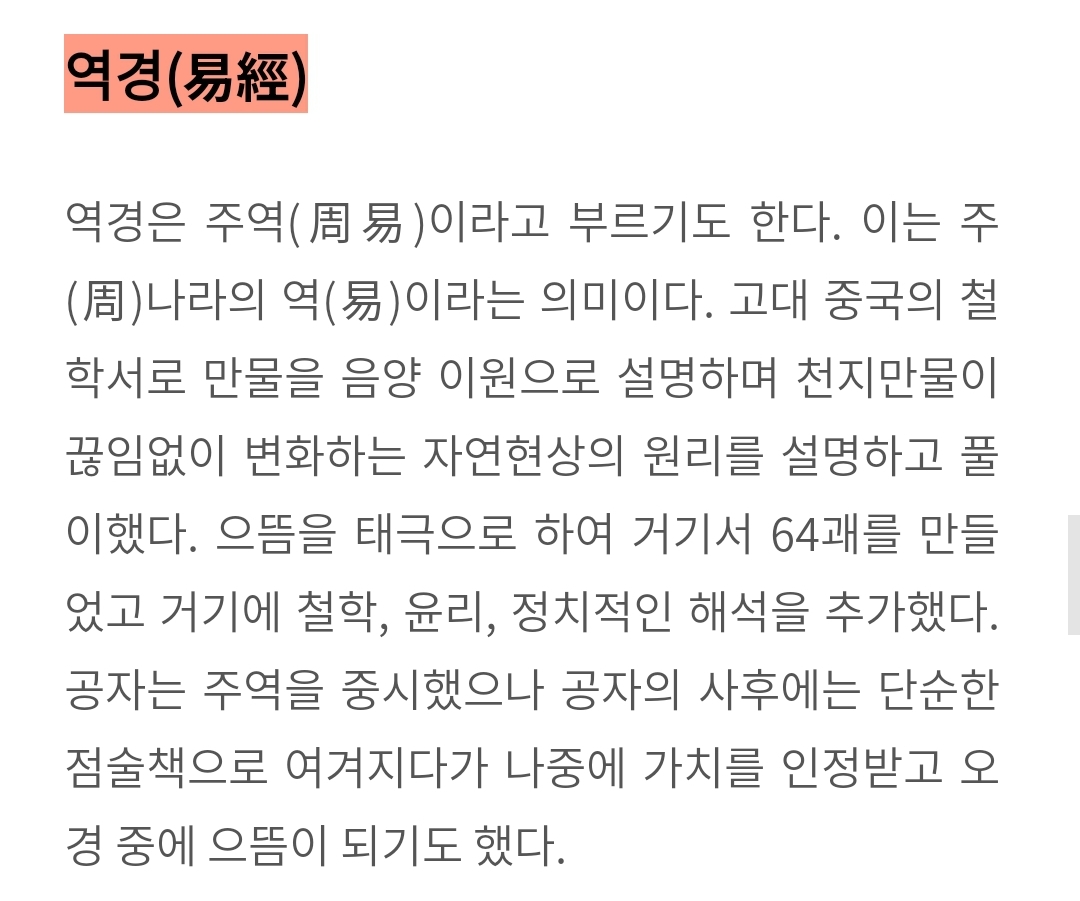

주역을 점을 보려 하는데, 이는 어리석은 것이다. 주역이 만들어진 것은 점을 치는 도구가 아니기 때문이다.

점을 치는 사람들이 자기에게 일어날 일을 모른다. 하물며 어리석은 인간이랴.

그러면 왜 주역이 만들어졌을까?

만일 전쟁에 관한 지혜를 얻으려면 손자병법을 보아야 한다.

중국 역사를 읽으려면 춘추나 사마천의 사기를 읽어야 하고,

정치학을 배우고자 한다면 맹자를

인간의 언행의 도리를 배우려면 논어를

이처럼 책마다 각각의 주제가 있다.

주역은 인간의 본성에 담긴 고저장단과 같이 비교되고 대조되는 것을 찾아 장점과 단점을 알게 해주는 책이다.

이것을 지나치게 점으로 해석하려는 경향이 부작용을 낳게 한다.

동양고전에는 "주역"은 인생사에서 나의 부족한 부분을 보게 한다. 서양에서 만든 MBTI가 나의 기질과 장단점을 가르쳐 주듯, 동양의 주역이 그 역할을 한다. MBTI 검사를 해 보면 나이를 먹으며 인생의 굴곡에 따라 다르게 나타난다. 나의 품성이 다듬어졌다는 얘기다. 혹은 잘못된 습관이 생겨 바뀐 것이다. 우주의 삼라만상이 변하고 바뀌듯, 인생도 계절에 따라 변화하고, 물 흐르듯 자연스럽게 바뀐다.

이것을 주역 곧 역이라 한다.

그러므로 그저 맹신할 것이 아니라 나의 장점을 강화시키고, 단점을 보완하는 데 사용하는 것 이상으로 적용하지 말아야 한다.

고정되어 불변하는 것이 아니라 변화하기 때문이다. 10대와 20대가 다르듯, 50대와 60대가 다르다. 각각의 시간에 인생에서 만나는 고민을 나름대로 풀어가며 지혜를 얻게 한다.

해답이 아니다.

정답도 아니다.

누구나 읽으면 지혜를 얻게 해 준다.

그러나 좀처럼 쉽게 속내를 보여주지 않는다.

읽고 또 읽고...

반복의 힘을 사용해야 한다.

빗물이 바위를 뚫지 않던가?

고전들은 이렇게 질문한다.

"나(지혜)를 알기를 정녕 원하는가?"

그렇다면 장을 담그듯, 그래야 발효되고 그윽한 맛이 나듯 그대 마음에 나를 깊이 담그라.

고전은 무엇인가?

수많은 사람들이 했던 그 고민을 이미 옛사람들이 더 깊이 고민하고 생각하고, 성찰하고 관찰하여 지혜를 모아 둔 보물창고이다.

진정으로 열고자 하는 이들에게 열쇠를 몇 개 주었다.

그 열쇠는 이것이다.

"나를 존경하고 스승으로 여겨라.

그러면 지혜를 얻을 것이다.

나를 믿고 따라오라.

그러면 후회할 일이 적을 것이다.

나와 대화하고 나를 읽어라.

그러면 호연지기를 배우게 될 것이다."

주역에 대해

오늘은 주나라 때 완성된 역에 대해서 알아보고자 한다.

오늘날 애니어그램과 스트롱, 성격유형을 알아보는 MBTI가 있다. 이러한 것은 서양에서 더 연구되어 우리들이 사용하게 되었다.

그러나 고대로부터 내려오는 동양적 에니어그램과

MBTI를 합성하여 만든 것이 있다.

MBTI는 단도직입적으로 사람에 대해서 성격유형 분석을 하지만,

주역은 우주로부터 시작하고, 이법을 찾아가도록 만든다.

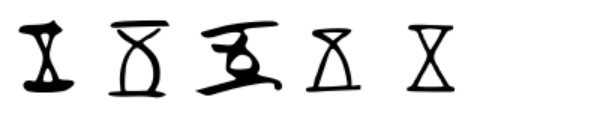

이전부터 내려온 역(易)은 주나라 때 체계적으로 정리되어 주역이라 부른다. 역(易=日+月)은 日와 月이 번갈아가며 날과 계절과 세월을 만들고 바꾸어 놓는다. 마찬가지로 듯 인간의 운명도 변화할 수 있고 또 변화한다.

그러므로 사람이 밝음(明=日+月)을 좇아가면 삶도 바뀐다. 인생도 바뀐다. 생각이 바뀌면 이내 인생도 바뀐다.

1. 중천건괘(重天乾卦) : 하늘의 이치

하늘(天)이 반복해서 두번(重) 겹쳐서 들어가는 궤로 《건궤(乾卦)》이다.

乾, 매우 강함을 뜻한다.

창1장7절, 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하시니 그대로 되니라

8 하나님이 궁창을 하늘이라 부르시니라 저녁이 되고 아침이 되니 이는 둘째 날이니라

9 하나님이 이르시되 천하의 물이 한 곳으로 모이고 뭍이 드러나라 하시니 그대로 되니라 .....

14 하나님이 이르시되 하늘의 궁창에 광명체들이 있어 낮과 밤을 나뉘게 하고 그것들로 《징조와 계절과 날과 해》를 이루게 하라

주역의 그 첫 번째 궤 나오는 이야기는 《하늘의 운행이치》이다.

序卦傳」에 의하면, “有天地, 然後萬物生焉. 盈天地之間者唯萬物.”이라 했고, 「雜卦傳」에 의하면 “乾剛”이라 했다.

이는 하늘과 땅이 만들어지고 난 후에 만물이 생겨나고, 하늘과 땅 사이에 가득 채워진 것을 만물이라 하고, ‘乾=剛’이라 했다.

이는 하늘의 원리와 이치를 말한다.

창조자를 떠난 인간이 인생의 문제를 햐결하기 위해 노력한다.

팔괘(八卦)

팔괘는 자연계 구성의 기본이 되는 <하늘·땅·못·불·지진·바람·물·산 > 등을 상징한다.

8괘 가운데 첫 번째인 《乾卦》는, ‘양, 양, 양’이다. 즉, 陰 하나 없고 陽 셋으로만 구성되어 있다.

변화무쌍한 자연이지만 거기에도 규칙과 이치가 있다. 분명 예외적인 현상들도 존재한다.

이러한 규칙이 사람 안에도 있다고 본 것이다. 그래서 사람을 소 우주라 했다.

사람의 성품과 잘 바뀌지 않는 태생적 기질이 있어 자연현상과 흡사하다. 그래서 둘의 공통점을 연결하고 지혜를 얻게 하려는 것이다.

천자문에도 이미 깊은 지식을 담아 두었다.

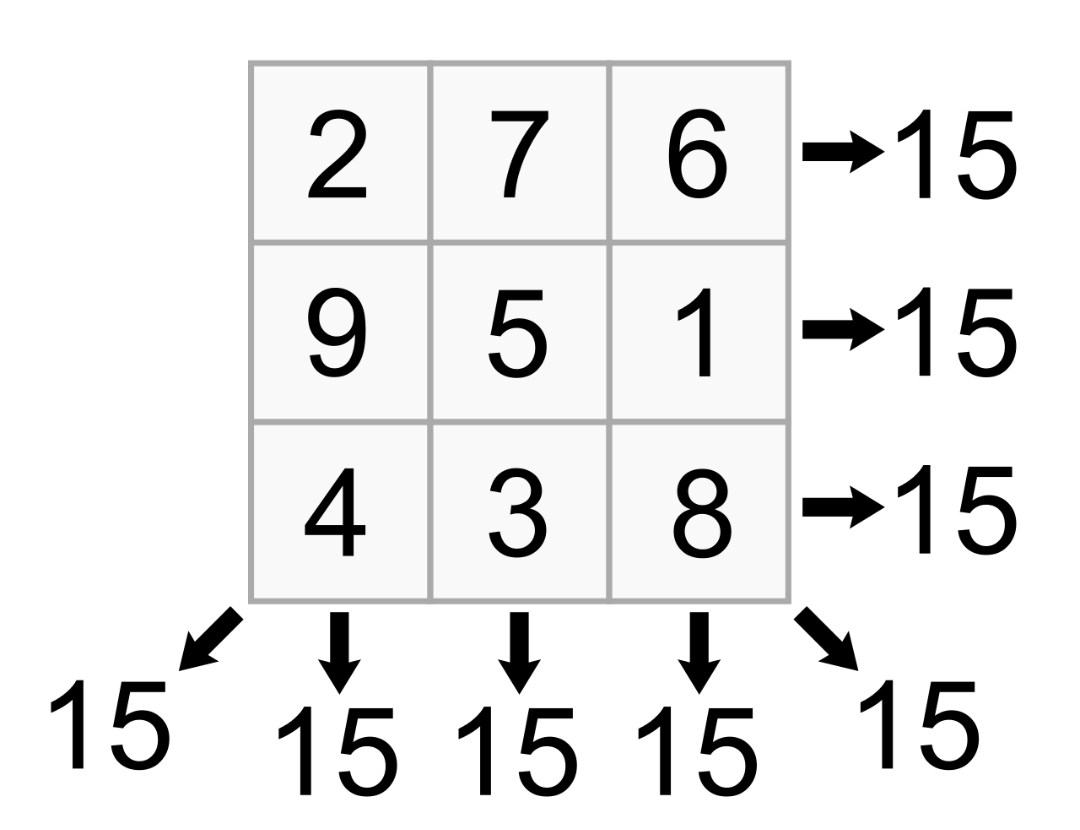

태극 => 음양=> 사상=> 8괘

《乾卦》, 이는 하늘과 사람과 땅 등 三才에 모두 양의 기운이 가득 차 있다는 뜻이다.

《乾卦》의 근원은 무엇을 의미하는가?

1)《太極》이 양의(兩儀) 곧 陰과 陽이 낳는다.

2) 음과 양은 《四象》을 낳는다.

큰 것과 작은 것으로 각각 나뉘어서 ‘태양(太陽), 소양(少陽), 소음(少陰), 태음(太陰)’이다.

3) 사상(四象)은 다시 《효》를 낳는다.

《乾卦》는 ‘양, 양’으로 된 太陽 위로 양효 하나가 덧씌워져서 양효 셋이 된 것이다.

4) 따라서 그 태생이 太陽이므로 <陽卦>이다.

거기에 양효 하나가 덧붙여 올려놓았으니 더욱 剛健한 성품을 지닌다.

이런 성품을 가진 사람은 매우 활발하고, 강건하며 밝고 명랑하다. 그들을 표징(表徵)할 수 있는 형상물로, 태양과 달과 별들로 볼 수 있다. 마치 ‘하늘(天)’과 같아 하늘이 갖는 성정을 ‘剛健’으로 볼 수 있다.

그러므로 하늘의 움직임을 '乾’으로 표기한 것이다. 그 하늘은 멈추어 있는 것이 아니다. 자신의 움직임으로 주변을 움직이고 작용하게 만드는 주체이며 근원적인 氣運이며 그 원리이다.

이를 인격화하면 하늘의 성품으로 "乾"이라 한 것이다. 하지만 그 乾은 눈에 보이지 않는 힘이다.

그러나 하늘의 힘은 홀로는 의미가 없다. 이를 따르는 땅이 있기에 의미가 있는 것이다. 하늘은 양이면 땅은 음이다. 고로 하늘과 땅이 먼저 자리를 잡고 존재하게 되었지만, 서로 합심 노력함으로써 만물이 생긴다. 그래서 하늘과 땅 사이에는 만물로 가득하게 되었다.

이것이 다섯의 의미이다. 五는 '다섯 오' 다섯은 단순히 숫자의 다섯이 아니다.

넷은 사방을 뜻한다.

하나는 하늘(위에 쓰면) 혹은 땅(아래에 쓰면)이다. 그리고 하나를 더 추가하면 사람(혹은 만물)이다. 넉 사는 네모난 방위를 나타내고,

그 안에 팔방으로 나아간다.

그래서 사방에서(그 안에서 돌로 나뉘면 팔방이 나온다)

다섯부터는 이제는 하늘과 연결되는 수로 올라간다. 이것이 다섯이다.

하늘과 땅을 잇는 수이다.

五은 본래 효가 들어 가 있었다.

다섯 오(乄), 혹은 乂 벨 (예), 깎을 (애)가 있었다.

한자로 효를 나타내는 문양의 글자는 乂 벨 예, 징계할 애. 깎을 애, 풀베다(좌우로 후려치다)는 뜻이다. 이는 사방으로 오고 감, 뻗어 나감의 뜻도 있다.

효라는 글자에 들어가는 네 개의 방향을 뜻하기도 하고,

깨우침을 위해 사용하는 회초리를 상징하기도 한다.

하늘과 땅을 연결하는 글자이다.

이와 같은 방법으로 주역을 엮어간다.

5는 중심이 된다. 그리고 8개의 방향(팔방)으로 뻗어나간다.

그렇다면, 하늘과 땅이 어떻게 합심 노력하는지가 중요한데, 사실 주역에는 이 부분에 대한 설명은 없다.

여하튼, 그 당시에는 하늘과 땅은 서로 극인 동시에 상생의 관계라는 것을 누구나 인식하고 있었기에 설명할 필요가 없었을 것이다.

다섯 오가 바로 그 의미를 담겨 있다.

왜 오늘날에는 하늘과 땅 사이에 힘력이라는 글자로 변형했을까?

하늘에서 내려오는 기운과 땅에서 올라가는 기운을 의미하지 않을까?

다섯 오 = ㅡ(하늘: 한일)+ 힘력(力)+ㅡ(땅 :한일)

힘력力은 위에서 아래로 '뚫을 곤'(丨) 자는 다시 가로와 세로를 더했다.

"力"은 농기구의 모습을 본떠서 만든 상형자이다.

강력(强力), 실력(實力), 풍력(風力), 효력(效力)

하늘과 땅을 잇는 수요, 하늘의 힘과 땅의 힘이 만나는 수이다.

하늘에는 해와 달과 별(음양오행-태양, 달, 수성, 금성, 화성, 토성, 목성)이 있고,

그들마다 각각의 빛이 있으며,

이는 지구에 사는 식물이나 동물, 사람에게 영향을 미친다.

사람을 비롯하여 만물은 그 빛의 영향을 받는다.

특히, 태양의 열과 빛에너지, 달빛에너지는 식물의 성장과 짐승들을 잠에 지대한 영향을 미친다.

식물이 땅에 뿌리를 내려도, 태양(광합성)과 달(이슬을 내리게 함)의 영향력을 받는다.

모든 생명이 그 덕으로 살아간다고 해도 지나치지 않는 말이다.

그래서 조상들은 음양오행의 이치에 민감했던 것이다. 그리고 거기서 우주와 자연과 인생의 원리를 찾으려 했다. 이를 풀어가는 원리로 역을 만들면서 첫 번째에 <태양>의 의미를 담은 것이다.

즉, 태양과 하늘의 이미지를 건으로 표현하고, 이를 ‘剛’이라 한 것이다. 그 剛이 바로 陽의 기운이다.

하늘은 sky만이 아니다. 변화무쌍한 조화가 있다. 하늘에는 구름이 바람을 움직여 이합집산(離合集散)하게 하고, 그 과정에서 천둥과 번개와 비를 내리고, 우로를 내려 지상의 모든 생명에게 살아갈 수 있도록 절대적인 도움을 준다.

하늘은 변화무쌍함을 지니고 있으며 동시에 불변의 원리가 있다.

이것을 알게 하려고 천자문의 첫 번째에 담았다.

천지현황 우주홍황(天地玄黃 宇宙洪荒)

하늘은 검푸르고, 땅은 누렇다. 우주는 넓고 황량하다.

일월영측 진숙열장(日月盈仄 辰宿列張)

해(뜨고 기울고)와 달도 차고(만달, 초승달) 기울고

즉, 해와 달은 차고 기울며 별과 별무리는 넓게 펼쳐 저 있다.

그래서 하늘을 검을 현(玄)으로 표기했던 것이다.

玄은 검은색인 <검을 흑(黑)>이 아니다.

설문해자에서는 玄을 幽遠(그윽할 유, 멀 원), 즉 '아득하다'는 뜻으로도 풀이했다.

이는 하늘의 변화무쌍한 모습,

어두움보다는 심오하고 깊음,

고요하고 아득함을 나타낸다.

그러므로 천자문에서 첫 번째 구절의 하늘을 黑이 아닌 玄이라 한 것은 현묘(玄妙)하다는 의미로 쓰인 것이다.

도덕경 1장 마지막 소절에도

故常無欲 而觀其妙 常有欲 而觀其徼 此兩者同出而異名 同謂之玄(고상무욕 이관기묘 상유욕 이관기요 차양자 동출이이명 동위지현)

그러므로 늘 욕심에서 벗어나 있는 사람만이 '묘(妙)'(감추어져 있는 본질)를 볼 수 있으니,

욕심에서 벗어나지 못한 자는 '요(徼)'(밖으로 드러난 결과) 밖에는 볼 수가 없다.

이 두 가지 <묘(감추인 본질)와 요(밖으로 드러난 모습)>는 같은 '근원'에서 나오지만 이름이 다르다. 하늘의 변화, 이 '근원'을 '현(玄)'이라 한다.

玄之又玄 衆妙之門(현지우현 중묘지문)

이 <현, 보다 더한 현>(그윽하고 또 그윽함= "깊고 깊은"을 강조한 말)이 모든 묘들(감추인 본질)이 그리로부터 나오는 문(門)이다.

"도(道)"는 이름을 붙일 수도, 부를 수도 없는 근본이다. 그러나 그 도는 현과 묘로 자신을 드러낸다. 그것을 볼 수 있는 사람은 누구인가?

도(道)는 그윽하고 그윽하며, 묘하고도 묘하다.

우리가 아는 하늘 ‘天(sky, 우주)’은 그 형상으로 모양(象)일 뿐이고, 그 하늘이 가지고 있는 性品과 機能을 ‘德’이라고 부른다.

그 덕(德/본질)을 건(‘乾’)이라는 성정(性情)을 가지고 있다.

이때 ‘乾’이 밖으로 드러나면, ‘강剛’이요, ‘건健’이라는 것인 것이다.

*강건하라(剛 굳셀 강 健 굳셀 건), 강직(剛直)하라

☆ 剛 = 岡(산등성이 강) + 刀(칼 도)▪︎양날 검(劍)

산허리(岡)라도 베어(刀)버릴 만큼 강함

① 마음이 곧고 뜻이 굳세며 건전(健全)함.

② 필력(筆力), 문세(文勢)가 강(強)하고 씩씩함

우리는 여기에서 신앙과 비신앙의 차이를 보게 된다. 인문학에서는 하나님이 안 계심으로 그들 《스스로가 강건》하기를 힘써야 한다.

하지만, 신정주의 신앙에서는 하나님이《그의 말씀으로》 강건케 해 주신다.

여호수아1장 6절,

강하고 담대하라 너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리라 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라

7 오직 강하고 극히 담대하여 나의 종 모세가 네게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그리하면 어디로 가든지 형통하리니

8 이 율법책을 네 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라

하나님을 모르던 그 시대의 인문학인 《주역》와 《도덕경》과 《천자문》은 원리가 이같이 일맥상통한다.