개혁군주 공민왕

고려와 조선의 개혁군주

조선의 개혁군주 사도세자의 아들이자 정조의 뒤를 이은 정조대왕이 있다면 고려의 왕건 이후로 31대 공민왕이 있습니다. 공민왕은 적국 원나라에 볼모로 잡혀가 노국공주와 혼인으로 다문화 가정을 이루어었으나 자식이 없었고, 홍건적의 난으로 개혁의 꿈은 다 이루지 이루지 못하고 생을 마감했습니다. 마찬가지로 정조대왕 역시 세종대왕 이후로 가장 뛰어난 개혁군주임에 틀림없습니다. 그 역시 몰모는 아니어도 늘 아버지 사도세자가 할아버지 영조에게 뒤주에 넣어 죽게 만들어 아비없는 아픔을 가지고 살아야 했습니다. 외환은 없었어도 내부적으로 반대세력으로 인해 개혁의 꿈을 완성하고 못하고 생을 마감합니다.

정조에 대한 이야기는 다음에 하기로 하고, 오늘은 고려의 개혁군주 공민왕의 애틋한 사랑이야기를 중심으로 살펴 보겠습니다.

공민왕과 노국공주의 사랑 이야기

고려의 말기 공민왕과 혼인한 노국대장공주(魯國大長公主) 보드시르(寶塔失里)는 원(元) 황실의 제왕(諸王)이었던 위왕(魏王) 벌드투무르의 딸입니다.

(* 위왕(魏王)은 왕 및 황제보다 한 단계 낮은 군주 및 귀족의 작위로 사용되었던 칭호)

그의 가계도를 살펴보면 이렇습니다.

서기 1260년 칭기즈 칸의 손자이며 몽골 제국의 제5대 대칸으로 쿠빌라이(忽必烈)가 등극하였습니다.

그는 점차 남쪽으로 지배력을 옮기면서 수도를 베이징에 두었고, 대원대몽골국(大元大蒙古國), 약칭 《원(元) 나라》의 초대황제가 됩니다.

쿠빌라이의 장자는 친김(眞金)이고, 차남 다르마발(答刺麻八刺)입니다.

다르마발의 장남이 아모가(阿木哥)이며, 아모가의 넷째 아들이 벌드투무르(孛羅帖木兒)인데, 그의 딸이 바로 노국대장공주입니다.

쿠빌라이칸 -> 친김(眞金).

-> 2남/다르마발(答刺麻八刺)

-> 장남/아모가(阿木哥)

-> 4남/벌드투무르(孛羅帖木兒)

- 노국대장공주(魯國大長公主)

쿠빌라이 칸의 5대손이던 노국공주는 당시 원제국 내에서 위상이 결코 낮지 않은 서열이었지만, 권력에서는 중심에는 서지 못했습니다.

원나라는 볼모로 와 있던 고려의 왕자 공민왕을 훗날 그들의 말을 잘 듣는 꼭두각시로 사용할 목적으로 노국공주와 혼인시킵니다. 공민왕은 어쩔 수 없이 정략결혼을 할 수밖에 없었습니다.

볼모로 간지 10년이 지난 뒤 공민왕이 고려의 수도 개성으로 돌아오게 되었고, 그는 원나라에 의해 왕위에 오르게 됩니다. 노국공주는 철저히 고려의 왕비가 되기로 결심합니다.

공민왕과 노국공주의 관계는 어떠했을까요?

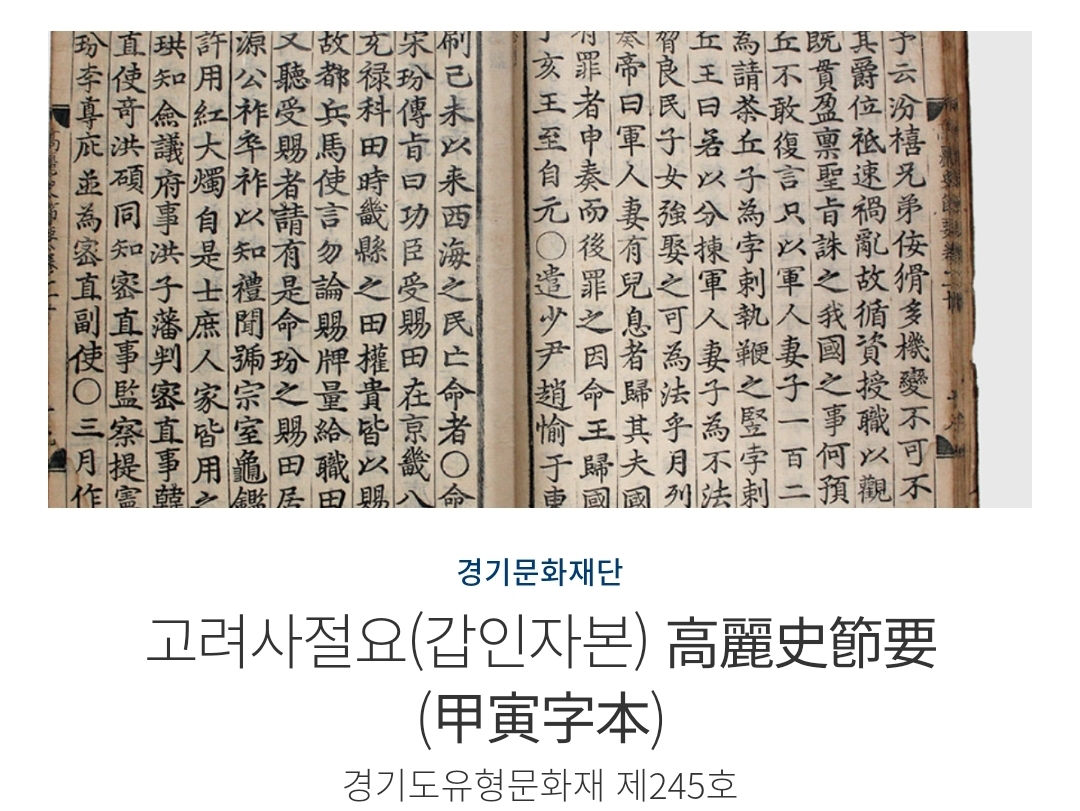

비록 어쩔 수 없는 정략적 결혼이었지만, 둘은 잉꼬부부로 애틋한 사랑스토리가 있습니다. 그 이야기는 고려의 역사책인《고려사절요》(경기도 유형문화재 245호)에 기록으로 남아 있습니다.

고려인으로

원나라는 1351년 충정왕 3년 폐위시키고, 공민왕 공민왕을 즉위시켰습니다.

공민왕은 고려 말에 원나라 지배에서 벗어나고자 국가 기강을 바로 세우기 위해 심혈을 기울이며 과감한 개혁정치를 단행합니다.

원나라 황제는 노국공주가 원나라와 고려왕실 사이를 원만하도록 징검다리가 되어주길 기대했습니다.

하지만 노국 공주는 공민왕을 너무나 사랑했기에 원나라를 버리고 철저히 공민왕의 뜻에 따릅니다.

두 사람이 주고받은 이야기는 이렇습니다.

“저는 원나라 사람이지만,

당신에게 시집을 왔으니

고려인으로 살겠습니다.

원나라가 더 이상 고려에 간섭하지 못하도록

더욱 힘을 키워야 합니다.”

“당신이 있어 든든하오.

내 더욱 힘을 내어 백성들이 평안하고

잘 사는 나라를 만들겠소.”

이렇게 남편을 믿어주고 지지해 주는 공주(왕비)를 바라보며 공민왕 또한 오직 노국공주만을 사랑하며 의지했습니다.

정치적인 문제도 드러내놓고 노국공주와 같이 논의하였고, 그녀 또한 그런 공민왕을 믿고 지지해 줍니다.

세계 역사상 유례없는 대제국을 건설했던 원나라, 14세기 후반 들어서면서 서서히 몰락하기 시작했다. 이때 고려는 원나라와 관계를 끊고 자존심 회복에 들어갑니다.

공민왕은 집권 첫 해 1352년, 몽골식 변발(辮髮)과 호복(胡服) 등 원나라의 풍속을 폐지합니다.

원나라와 가까운 권문세력들을 차례로 몰아내는 한편 원나라가 고려의 내정을 간섭하기 위해 만들었던 기구인 ‘정동행성이문소(征東行中書省理問所)’를 철폐하였습니다.

이어서 1258년 함경남도 화주에 설치한 통치기구인 ‘쌍성총관부(雙城摠管府)’를 함락시키고 잃었던 땅을 되찾았습니다.

왕건 이후로 가장 강력한 개혁군주

공민왕은 1370년 북방영토 회복을 위해 이성계를 보내어 압록강을 건너 동녕부(랴오닝)를 정벌토록 하였습니다. 그리고 진보적이며 개혁성향의 승려 신돈(辛旽)을 등용하여 부호들이 권세를 장악하게 하여 빼앗겼던 토지를 본래 소유자에게 되돌려주게 했고, 억울하게 노비가 된 이들을 해방시키는 등 빠르게 개혁을 단행합니다.

그러나 이러한 동력은 홍건적의 침입으로 어려움을 겪습니다. 공민왕 8년(1359년) 4만 명이 압록강을 넘어 칩입하였으나 이를 70여 일 만에 물리쳤고, 2년 뒤 재차 20만 명이 침입하여 개경을 함락하는 등 성과를 거두었으나 10만 명 넘는 병력을 잃고, 패주 하였습니다.

이때가 공민왕 10년(1361년) 11월, 원(元) 나라의 농민 반란군인 홍건적(紅巾賊)의 칩입으로 부득불 공민왕과 신하들과 함께 피난길에 나서 결국 우리나라 중심이 되는 충북 옥천군과 영동군의 경계인 마리산까지 피신하기에 이릅니다.

마리산과 천태산 영국사(寧國寺)

해발 640m의 마리산은 겉으로 보기에는 평범한 산 같아 보입니다. 하지만 바위봉우리, 바위벽, 그리고 낭떠러지가 숲과 어우러져 아름답고 아기자기한 산입니다.

마리산(마니산이라고 부르기도 함)의 "마리"는 순우리말로 '우두머리'라는 뜻입니다. 산세가 험하여 아무리 적이 뛰어나다 해도 은신처로 안성맞춤이었습니다.

이곳은 역사적으로 훗날 백제의 무왕으로 등극하게 되는 서동이 신라로 건너가 선화공주를 데리고 다시 백제로 넘어갔던 바로 그곳입니다.

이러한 고려는 혼란한 정국으로 인해 공민왕의 개혁의 진행은 불가능하게 만들었습니다.

다시 궁궐로 돌아간 공민왕은 노국공주를 향한 사랑만큼은 식지 않았습니다. 서로 아껴주고 믿어주는 듬직한 잉꼬부부였지만 자식이 없었습니다. 1365년 결혼한 지 14년이 지난 어느 날, 노국 공주가 아이가 생겼습니다. 공민왕은 덩실덩실 춤을 추며 기쁨을 감추지 못했고, 노국 공주는 수줍어하며 행복한 웃음을 지었습니다.

이에 공민왕은 잠시나마 복잡한 정치 상황과 전쟁의 시름 중에 커다란 힘이 되었지요.

그러나 열 달이 지나 순산을 바랐건만 공민왕에게 청천벽력 같은 일이 발생하였습니다.

왕비인 노국공주가 아기를 낳다가 그만 죽고 말았습니다. 아기 또한 죽었지요.

공민왕은 그토록 의지되었던 아내, 가장 강력한 지지를 하루아침에 잃고 말았습니다.

그토록 사랑하던 아내, 유일한 기쁨과 위로가 되어주던 복중 아기까지 한꺼번에 잃은 왕은 슬픔에 빠져 정치를 소홀히 하였습니다.

“왕이 손수 공주의 초상을 그려서 밤낮으로 마주하여 밥 먹으면서 슬피 울고 3년 동안 고기반찬을 먹지 않았다.” - 고려사절요(공민왕 14년 4월)

“밤낮으로 공주를 생각하여 드디어 정신병이 생겼다.” - 고려사(공민왕 21년 10월)

점점 멀리하기 시작하더니, 급기야 정신질환으로 이해하기 힘든 변태적인 모습까지 그치지 않았습니다.

이런 모습을 바라보던 신하들, 결국 왕의 경호를 위해 만든 귀족 자제들의 집단인 ‘자제위(子弟衛)’의 주도로 내시 최만생에 의해 처참히 죽임을 당하였고, 우왕을 끝으로 고려는 그렇게 침몰하고 말았습니다.

http://san.chosun.com/news/articleView.html?idxno=1438